こんな違和感、ありませんか?

- 方針を伝えているのに、現場が動かない

- 同じ説明を何度も繰り返している

- 若手社員が定着しない

- 部署ごとに空気が違う

- 社長の想いが、言葉だけで終わっている

それは、「共有不足」が起きているサインかもしれません。

問題は「伝えていないこと」ではありません

多くの会社で起きているのは、「伝えていない」のではなく、「共有すべきことを共有していない」という状態です。経営者は伝えたつもりでも、現場は意味を理解できていない。

そのズレが、

- 判断のばらつき

- モチベーションの低下

- 離職や不信感

といった問題を生み出します。

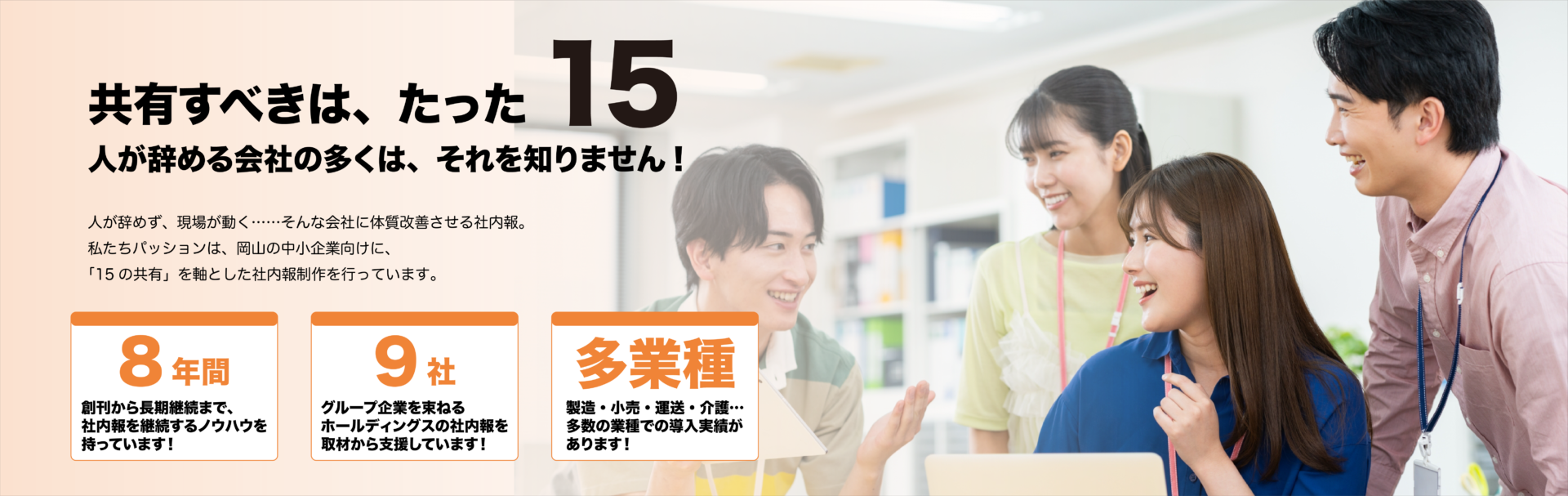

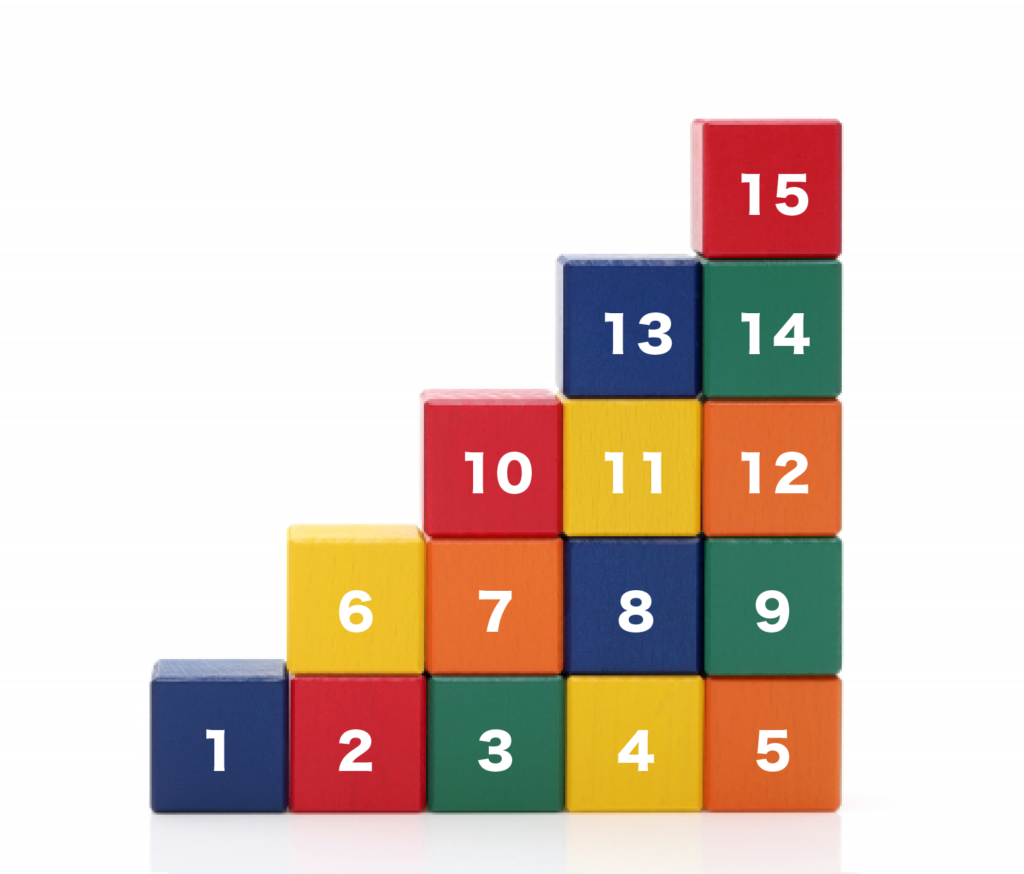

組織に必要な共有は、たった15!

私たちは、組織運営に必要な共有を「15の共有」として整理しています。

たとえば、信頼関係を育む共有には、分配・思い出・情報・発言・役割・・・。

成長を促す共有には、チャレンジと失敗・感動・達成感・・・などがあります。

しかし、これらをきちんと理解し、手を打っている会社は意外にも少ないのが現状です。

これらが共有されている会社は、

・人が辞めにくくなる

・現場が自律的に動く

・部門間の連携が良くなる

という良い循環が生まれます。

しかし、問題は「何を共有するか」を理解しても、それを継続し、共有を“定着”させることが重要です。その仕組みとして、最も現実的で継続しやすいのが社内報です。

「15の共有」は社内報で定着します

15の共有は、朝礼や会議、メールだけでは定着しません。なぜなら、共有には「繰り返し」と「文脈」が必要だからです。そこで役立つのが、社内報という“共有の装置”です。

社内報は、

- 経営の考えを言葉にする

- 現場の工夫を共有する

- 社員同士の理解を深める

という機能を持ち、会社の中に「共有の流れ」をつくることができます。

こうすることで、共有不足が原因で発生していた

・若手がすぐ辞める

・同じミスが繰り返される

・部署間の連携が弱い

・社長の方針が現場で形にならない

・採用しても定着しない

などの組織課題が解決に向かいます。やがて、

・社員の判断基準が揃う

・現場が自発的に動き出す

・社員同士の信頼が育つ

・定着率が上がる

・採用でも会社の魅力が伝わる

などの効果が現れ組織のパフォーマンスがアップします。

共有不足が原因と思われる症状をお持ちの経営者の皆様、ぜひ一度、ご相談ください。

私たちは、社内報専門の制作会社です。

私たちパッションは、社内報を通じて組織の課題を解決し、社員が働きやすく、パフォーマンスを最大限に発揮できる組織づくりをサポートします。

社員一人ひとりの“らしさ”を引き出し、隠れた努力や貢献を可視化することで、互いの価値を認め合い、一体感と調和を生み出します。このプロセスを通じて、社員が自分の役割に誇りを持ち、組織全体の力を最大化する原動力となります。

また、社内報は経営層のビジョンを共有し、全員が共通の目標に向かって進むための重要なツールです。見えない貢献に光を当てることで、未来への成長を後押しします。

私たちが制作する社内報は、単なる情報発信ツールではありません。組織の課題を解決し、社員一人ひとりが輝ける“晴れ舞台”をつくるための、欠かせないツールなのです。

社内報で解決できる課題や状況!

□理念が浸透していない

□部署間のコミュニケーション不足

□社内に一体感がない

□定着率が悪い

□事業承継や周年が近い

□社員のモチベーションが低い

□生産性が低い

□倫理観・モラルが低い

□経営方針が伝わらない

□新商品・設備の周知ができない

□事業部制やホールディングス、M&Aをした

「あなたの会社の組織体質を改善する社内報、今すぐ始めませんか? 社内報制作のご相談はこちらから。」

相談無料。見積もり無料。豊富な経験と実績を持つプロが、御社の課題に即した最適な社内報を全力でサポートします。企業文化の課題からチームの一体感まで、どんなお悩みでもお任せください。社員の声を一つにまとめ、会社全体の士気を高める効果的な社内報で、御社の未来をより強固なものにしていきましょう。

無料相談・資料請求・お見積り依頼など

社内報コラム

社長が“勝手に始めた”新規事業を潰さないために:社内報で築く協力の土台

新年号で社内報が果たすべき3つの役割〜組織全体のスタートダッシュを支えるために

経営層、管理職、一般社員のそれぞれの階層から見る社内報への期待

社内報から見る暗黙のルール:組織が持つ無意識の前提を変えるには

会社にとっての第2領域を考える:時間管理のマトリックスと社内報の活用

契約社員やパート・アルバイトが求める社内報の役割:飲食・小売業の現場から見た視点

取材を拒む社員への対策:社内報制作の工夫を凝らしたアプローチ

近江商人の家訓に学ぶ、組織の活性化と社内報の関係

社内報が企業のSDGs達成をサポートする方法

社内報制作における委託先別の強み分析と、初めて社内報を発行する際の注意点

社内報に潜む罠:業種別の課題と解決策を探る

社内報制作で押さえるべき15のポイント

鹿狩りの例えから学ぶ社内協力の重要性:社内報が果たす役割

『名脇役の晴れ舞台』…私たちパッションの理念が創る、組織文化と未来への舞台

モナリザの神秘性から考える:社内報の魅力を高める表現とは

データを活かすアナログ社内報運営〜紙媒体だからこそできる工夫〜

社内報にかける私の思い 〜職場をより良い場所にするために〜

「縁の下の力持ち」の活躍を社内報で取り上げる意味

社員の声を活かす!社内報効果測定アンケートで押さえたい5つのポイント

U理論に学ぶ社内報の進化〜“会話の領域”で組織を変えるツールに

頭を悩ます文末表現〜読者に響く締め方のコツと単調さ回避のための工夫

性善説と性悪説から考える組織の在り方と社内報

顔出しNGでも輝く存在感を!匿名社員を活かす社内報の工夫

新卒採用に社内報を活用する特集記事のアイデア

全員営業を実現するために社内報ができること

社内の嫌われ者が人財に変わるとき :社内報で築く新たな価値観

「ただの社内報」が会社を救う?〜組織の力を引き出す、3つの意外な視点

Information