社内報はなぜ効くのでしょうか?

社内報は単なる情報発信のツールではありません。それは、組織の中に潜むさまざまな課題を解決し、社員一人ひとりの意識や行動を変革する強力なツールです。企業の理念やビジョンを浸透させる役割を担い、部署間の壁を取り払い、社員同士のつながりを深めることで、組織全体の一体感を生み出します。また、社員の声を拾い上げ、経営層へ届けることで、双方向のコミュニケーションを促進し、企業文化を強化する土台を築きます。

社内報が効果を発揮する理由は、その特性にあります。理念やビジョンの共有をはじめ、社員間の連携強化やモチベーション向上といった役割を通じて、企業が抱えるさまざまな組織課題の大きな原因である「人」に対してアプローチすることが可能だからです。それができるのは、社内報が持つ特性とその制作プロセスの中にある取材に理由があります。

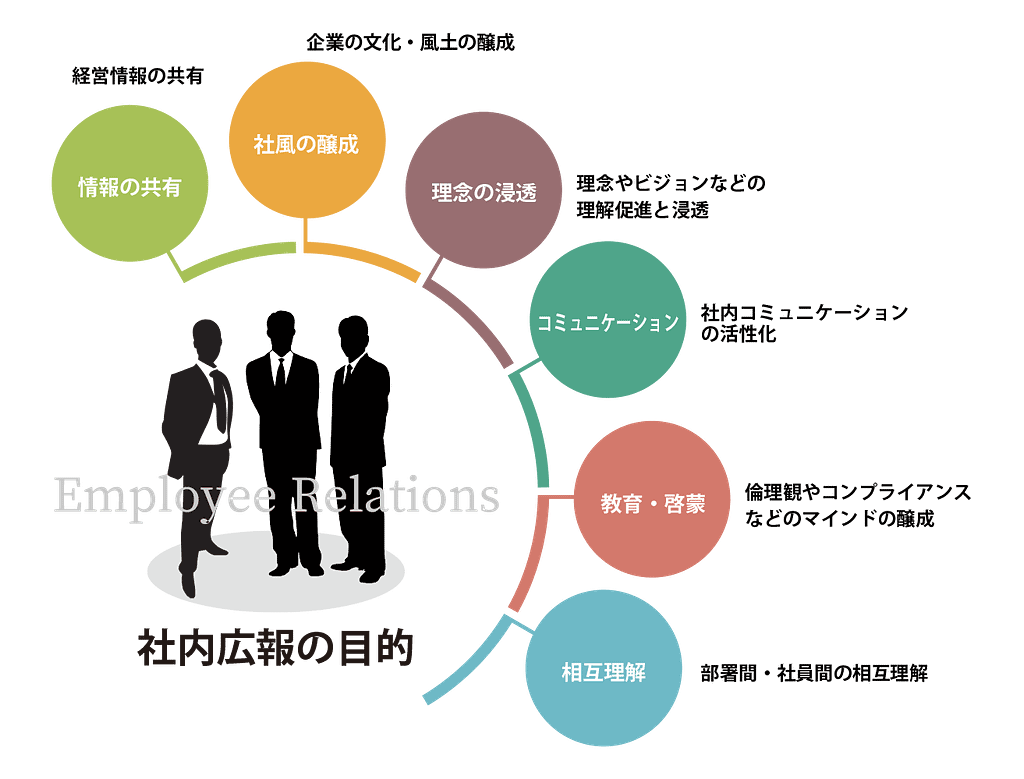

社内広報の6つの目的

企業の広報活動には外部に向けた社外広報と内部に向けた社内広報があります。そして、社内広報とは、企業や組織内での情報共有やコミュニケーションを円滑にするための取り組みを指します。具体的には、経営層から社員へ、また社員同士の間で、理念やビジョン、重要な施策、活動状況などを共有し、組織全体の一体感を育むことを目的としています。

現代の企業において、社内広報は単なる「伝える」活動ではなく、社員の声を拾い上げ、組織全体を活性化させる双方向のコミュニケーションツールとしての重要性を増しています。優れた社内広報は、組織の持続的な成長を支える基盤となります。社内報はその社内広報のツールの一つです。社内広報には6つの目的が存在します。

「理念の浸透」「情報の共有」「相互理解」「コミュニケーションの活性化」「教育・啓蒙」「社風の醸成」です。そして、それぞれ下記のような目的を持っています。

- 「理念の浸透」は、会社が存在する目的を社員に公平に伝え、腑に落とすことで、理念や社是、行動規範などの浸透を図ります。

- 「情報の共有」は、経営者の想いや経営の情報を伝えることで、夢・想い、長期ビジョン、事業計画を共有します。

- 「相互理解」は、計画や方針に基づいた方向性やそれを実現する手段、また実際の活動などの理解を促します。さらに、部署間や社員間の相互理解を促進しセクショナリズムを解消します。経営者や社員に刺激を与え成長を促すという役割も担います。

- 「コミュニケーションの活性化」は、社内行事やイベントへの参加を促したり、同僚や部署の仕事を紹介し所属部署以外への興味関心を高めたり、さらには、目立たない人を輝かせるなど、人間関係の円滑化という役割を担います。

- 「教育・啓蒙」は、近年その必要性が非常に求められている倫理観やコンプライアンスなどのマインドを醸成したり、スキルアップや能力を開発したいという欲求を刺激します。

- 「社風の醸成」は企業文化や風土を見える化し定着させたり、継承する役割を担います。

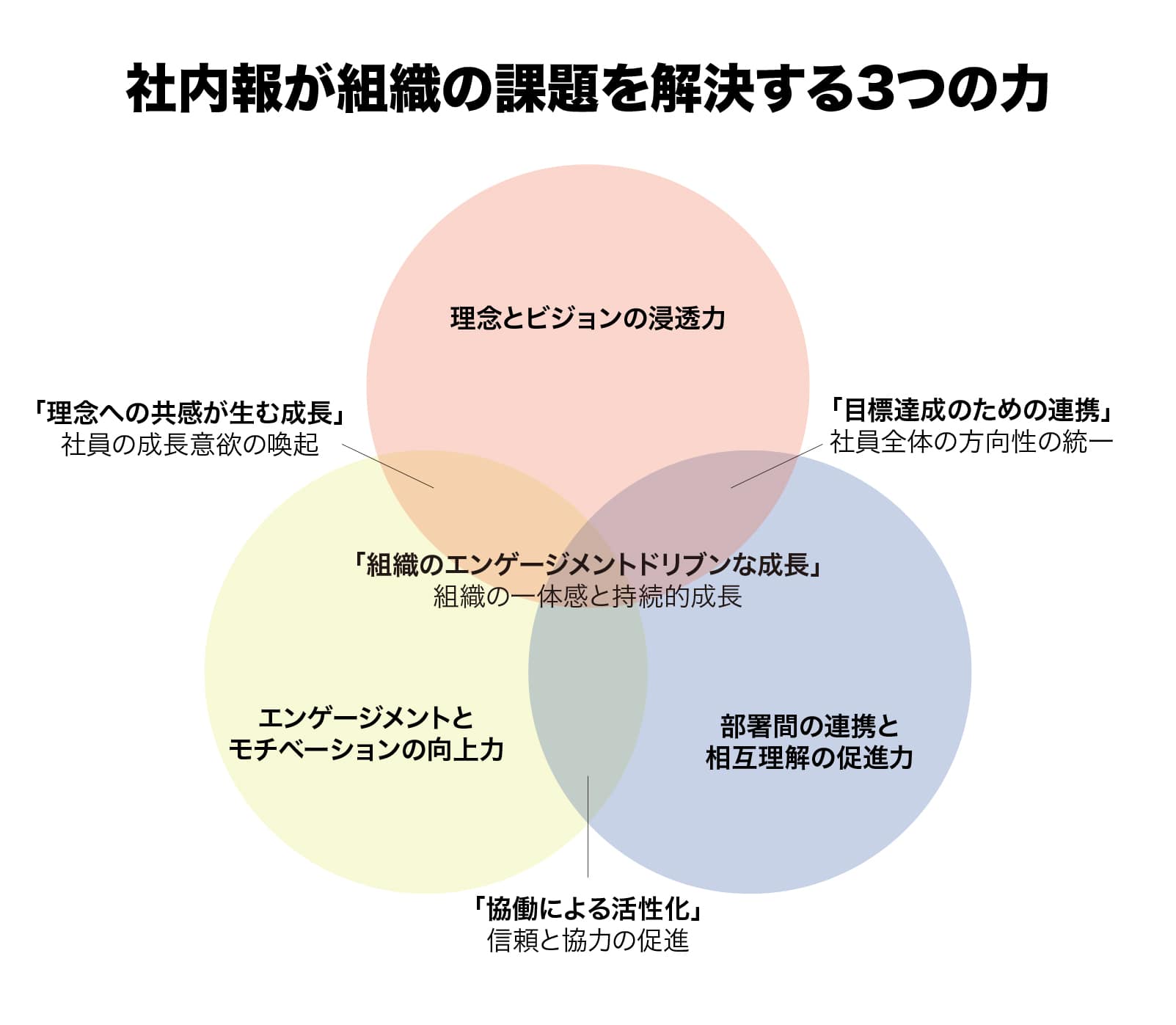

社内報が持つ大きな3つの力

社内報は、社内広報の6つの目的を「理念とビジョンの浸透」「部署間の連携と相互理解の促進」「エンゲージメントとモチベーションの向上」の3つの視点に整理し、それぞれの相互作用を意識した内容で構成することで、組織の課題解決に貢献する強力な媒体として、その効果を最大限に発揮します。

理念とビジョンを共有する力

社内報は企業理念や経営ビジョンを繰り返し社員に伝える役割を果たします。これにより、社員全員が「何のために働いているのか」「会社が目指す方向性はどこか」を深く理解する環境を整えることができます。会社の理念や行動規範を公平に伝えることで社員に「腑に落ちる」感覚を与え、経営者の想いや長期ビジョン、事業計画を共有することで全社員が同じ方向を向く状態を作り出します。例えば、理念を体現する社員のインタビューや成功事例を社内報に掲載すれば、理念が具体的かつ実践レベルで共有され、結果として組織全体の目標達成力が向上します。

部署間の連携と相互理解を促進する力

社内報は部署間の連携と相互理解を促進します。各部署の活動や成果を紹介することで社員同士の相互理解を深め、セクショナリズム(縦割り意識)の解消をサポートします。また、社員間のコミュニケーションを活性化し、組織内のつながりを強化します。例えば、他部署の取り組みや成果を特集する記事は、社員が「こんな活動をしているのか」と相互に理解し合うきっかけを提供します。さらに、社内イベントの様子や普段目立たない社員を特集することで、組織全体の結束を強め、業務の効率化やチームワークの向上といった成果が期待できます。

エンゲージメントとモチベーションを向上させる力

社内報は社員のエンゲージメントとモチベーションを向上させる力を持っています。社員の努力や成果を称賛し、スキルアップや成長欲求を刺激することで、個々のモチベーションを高めます。また、企業文化や風土を見える化し、社員の帰属意識を強化する役割も果たします。例えば、成功体験や挑戦エピソードを特集し、全社員が共感し応援できる場を提供することで、社員一人ひとりが「自分も会社に貢献している」と実感できます。これに加え、教育的な内容や企業文化を反映した記事を通じて、社員の倫理観やコンプライアンス意識を高めることも可能です。その結果、社員のモチベーションとエンゲージメントが向上し、組織全体の生産性と定着率が改善します。

3つの力を支える社内報の基本機能

社内報が持つ「大きな3つの力」を支えるための基本的な機能が、社内報にはあります。これらの機能は、他の社内コミュニケーションツールにはない、社内報特有の存在価値を生み出しています。

トップダウン(経営層と社員をつなぐ)

社内報は経営層と社員を直接つなぐ役割を果たします。トップメッセージや経営者インタビューを通じて、経営ビジョンや会社の方向性を社員に伝え、目標を共有する場として機能します。

- 経営ビジョンの共有

例: 新年度の社長メッセージで今年度の重点施策を説明する。 - 信頼感の構築

例: 社長や役員の人間味が伝わるエピソードを紹介することで、トップとの距離感を縮める。

ボトムアップ(社員の声を会社に届ける)

社内報は社員の声を経営層に届ける重要な手段です。社員の意見や提案を可視化することで、現場の声を会社全体に共有し、意見が経営に反映される実感を持たせる役割を担います。

- 社員の声の可視化

例: 改善提案や新しいアイデアを募集するコーナーを設ける。 - 現場の状況把握

例: 各部署の活動報告を掲載し、経営層が現場の課題や成果を把握しやすくする。 - エンゲージメントの向上

例: 社内アンケート結果をもとにした記事で、社員が「自分の意見が会社に影響を与えている」と感じられる。

ヨコ・ナナメのコミュニケーション(部門間や社員同士をつなぐ)

社内報は部門間や部署間をつなぎ、横断的なコミュニケーションを促進します。これにより、社員同士の連携を深め、組織全体の一体感を高めます。

- 部署間の連携強化

例: 各部門の成功事例を特集し、他部署のノウハウを共有する。 - 社員同士のつながり促進

例: 横断プロジェクトチームの紹介記事や社員交流イベントのレポートを掲載する。 - 情報の透明性確保

例: 社内施策やプロジェクト進捗を共有し、情報格差を解消する。

これらの機能を効果的に活用することで、社内報は「理念とビジョンの浸透」「部署間の連携と相互理解の促進」「エンゲージメントとモチベーションの向上」という3つの力を最大限に引き出し、組織の課題を解決する強力なツールとなります。

取材の効果

取材は単なる情報収集の手段にとどまらず、社員の内面的な気づきを促し、組織全体の成長を支える重要なプロセスです。特に、社内報の制作における取材は、社員の考えや価値観を言葉として引き出し、それを社内全体で共有するための基盤を築く役割を果たします。

取材が生む社員の気づきとモチベーションの向上

社内報には、社員や部署の活動を紹介するだけでなく、取材そのものがもたらす独自の効果があります。取材は、インタビュー対象者に自分の考えを言葉にしてもらうプロセスを通じて、新たな気づきや内面的な整理を促す機会となります。社員が自分の仕事や役割について振り返り、改めて意義を見出すことで、モチベーションや主体性が向上します。こうした取材を効果的に活用することが、社内報が単なる情報共有ツールにとどまらず、組織全体の士気やエンゲージメントを高める強力な手段となる理由のひとつです。

外部インタビュアーがもたらす客観性と新しい視点

さらに、この取材効果を最大限に引き出すためには、外部インタビュアーを活用することが大きなメリットをもたらします。外部インタビュアーは、社内の人間関係や立場に左右されない客観的な視点を持っているため、インタビュー対象者が安心して率直な意見を述べることができます。また、社外の立場から新しい視点を加えることで、社内では気づけなかったインサイトを引き出すことが可能です。

ナラティブなインタビュー技術で質の高い記事を実現

プロフェッショナルなスキルを持つ外部インタビュアーは、巧みな質問設計やナラティブなインタビュー技術を駆使して、対象者の本音や具体的なエピソードを引き出します。この技術により、対象者の体験や感情を深く掘り下げ、社員一人ひとりのストーリーをナラティブ(物語的)に紡ぎ出すことが可能です。その結果、読者が共感しやすく、組織全体の価値観や方向性を共有できる質の高い記事が完成します。さらに、外部にインタビュー業務を委託することで、社内リソースの負担を軽減し、本業に集中する時間を確保することができます。

リラックスした環境が本音を引き出す

特に、外部インタビュアーの活用は、対象者の本音を引き出しやすい環境を作ることに優れています。社内の上下関係や職場の雰囲気から一歩離れた外部の聞き手であることで、対象者はリラックスして話しやすくなり、新鮮な気づきや刺激を得ることができます。こうした取材を通じて得られた内容は、社員全体にとって共感を呼び起こし、組織全体の一体感を育む効果があります。

オートクラインの活用で社員の主体性を引き出す

また、外部インタビュアーがオートクラインのようなコーチングスキルを活用すれば、インタビューそのものが社員の内面的な気づきを促し、主体的な行動変容につながることも期待できます。このアプローチは、単なる取材の域を超え、社風づくりや組織文化の醸成に直接寄与するものです。

社内報を通じた行動変容と社風改革

外部インタビュアーによる取材を活用した社内報は、情報を“見える化”するだけでなく、社員の意識を“自分ゴト化”し、行動につなげる強力な手段です。社員一人ひとりに自然な気づきを促す外部インタビュアーの活用は、効果的かつ効率的な社内報制作の鍵となります。